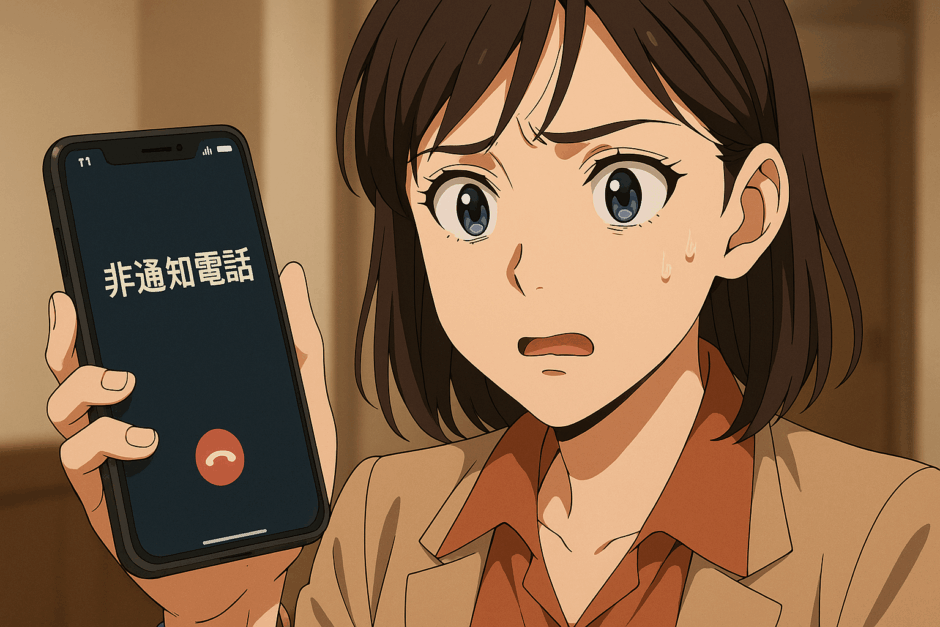

非通知電話がかかってきて、ついうっかり出てしまったことはありませんか?そんな時、「大丈夫だろうか」「何か被害に遭うんじゃないか」と不安になりますよね。実際、非通知電話に出ることで生じるリスクは存在しますが、正しい知識と対処法を知っていれば過度に恐れることはないんです。ドコモの安心セキュリティサービスの調査によると、電話に出ただけでは直接的な被害に遭う可能性は低いものの、注意すべきポイントがいくつかあるます。今回は非通知電話の本当のリスクから適切な対処法まで、詳しく調べてみました!

非通知電話に出るリスクは本当にあるの?

まず結論から言うと、非通知電話に出ただけで即座に被害に遭うことは稀なんです。ドコモの安心セキュリティサービスの2024年10月の調査では、電話に出ただけでは直接的な被害に遭う可能性は低いとされています。

でも、あれ?と思いませんか。「直接的な被害は低い」というのは、裏を返せば間接的なリスクは存在するということなんです。

実際のところ、一番のリスクは電話番号が有効であることを相手に知られてしまうことです。電話が鳴った時点で、その番号が現在使われていることが確認されてしまいます。すると、非通知着信がさらに増加したり、電話番号が悪用されるリスクが高まる可能性があるんです。

ネット上では「一度出ただけで毎日かかってくるようになった」という体験談も見かけますが、これは決して大げさな話ではないかもしれません。

個人情報を話してしまった場合のリスク

もし電話に出てしまい、さらに個人情報を話してしまうと事態は深刻になります。名前や住所、クレジットカード番号、銀行口座の詳細などの重要な情報を伝えてしまった場合、以下のような被害を招く可能性が高まります

・自宅への不法侵入

・クレジットカードの不正利用

・銀行口座の不正引き出し

正直なところ、こうした被害は決して他人事ではありません。

ワン切り電話の本当の目的とは?

非通知のワン切り電話って、一体何が目的なんでしょうか?調べてみたところ、主に以下の目的があることがわかりました。

電話番号の有効性確認が最も一般的な目的です。発信者は「今、その電話番号が使われているか」を確かめるために、呼び出し音を1回だけ鳴らします。呼び出し音が鳴った時点で、その電話番号が現在も使われているとわかるんです。

収集した情報は詐欺電話のリストに追加され、後日本格的な詐欺電話がかかってくる可能性があります。実際、「一度ワン切りがあってから、怪しい勧誘電話が増えた」という声もネット上で見かけますね。

いたずらやストーカー行為の場合も

ところで、中には、いたずらやストーカー行為として非通知のワン切り電話をかけるケースもあります。深夜や早朝に何度もワン切り電話をかけることで、相手に精神的な苦痛を与えたり、生活リズムを乱したりすることを狙っているんです。

マンションコミュニティの掲示板では「毎月1回必ず非通知からかかってくる。毎回同じ人でしょうか」といった体験談も見つかります。こうしたケースでは、単なるいたずらではなく、より深刻な問題の可能性もあるかもしれません。

実際に被害に遭う可能性はどれくらい?

では、実際のところ被害に遭う確率はどの程度なのでしょうか?

電話に出ただけで被害に遭う可能性は低いものの、不審な番号からの電話に出ると、言葉巧みに個人情報を聞き出されたり、悪質な勧誘を受けたりするリスクがあります。また、一度出てしまうと、声などから性別やおおよその年齢なども推測される可能性があるんです。

東京都消費生活総合センターによると、昨年よりも今年に入って非通知電話の相談件数は増えているそうです。特に多いのが、自動音声で電話会社をかたり「電話料金が未納です」などと伝えてくるパターンとのこと。

まあ、被害の確率自体はそれほど高くないかもしれませんが、一度被害に遭うとその影響は深刻になる可能性があります。

そうそう、話を少し脱線させてしまいますが、先日友人が非通知電話に出てしまい、気づいたら長時間通話してしまったという話を聞きました(結果的に高額請求はありませんでしたが、やはり不安だったようです)。

自動音声による情報収集の危険性

実は、特に注意したいのが、自動音声によってアンケート調査を行う業者からの非通知電話です。このパターンでは、電話番号だけでなく、住所や居住年数、年齢など、細かな個人情報まで聞き出されてしまう可能性があります。

こうした行為は個人情報保護法に抵触している可能性が高いとされています。仕組みは少し複雑ですが、要するに無断で個人情報を収集するのは違法だということです。

もし出てしまった場合の正しい対処法

うっかり非通知電話に出てしまった場合、どうすればいいのでしょうか?

最も重要なのは、名前などの個人情報は絶対に名乗らず、落ち着いて電話を切ることです。誤操作などで電話に出てしまった場合も、名乗らずにすぐに切ることが大切なんです。

あれ?と思っても、相手の質問には一切答えないでください。「どちら様でしょうか?」と聞かれても、逆にこちらから「どちら様ですか?」と聞き返すのも避けた方が無難だと思います。

実際に体験した人の話を聞くと、「つい習慣で『はい、○○です』と名乗ってしまった」というケースが多いようです。でも、一度名前を伝えてしまうと、その情報が悪用される可能性があるので注意が必要です。

万が一個人情報を話してしまった場合

もし個人情報を話してしまった場合は、以下の対応を検討してください

・消費者ホットライン「#188」に相談

・クレジットカード会社への連絡(カード情報を伝えた場合)

・銀行への連絡(口座情報を伝えた場合)

・警察への相談(必要に応じて)

詳しい対処法については、各関連機関で最新の情報を確認することをおすすめします。

非通知着信を防ぐための設定方法

予防が一番ですよね。非通知電話を事前にブロックする方法を調べてみました。

キャリアのサービスを利用する方法があります。たとえば、ドコモでは「番号通知お願いサービス」を提供しており、非通知番号でかけてきた番号に対し、番号通知を依頼するガイダンスを流した後、自動的に通話を終了するよう設定できます。

他のキャリアでも同様のサービスがあるかどうか、各キャリアの公式サイトやカスタマーサポートで確認してみてください。

スマホの設定で非通知着信を拒否することも可能です。ただし、重要な連絡を見逃す可能性もあるため、状況に応じて適切に設定を行うことが重要です。

設定時の注意点

そういえば、着信拒否設定を使えば不要な電話を事前にブロックできるため、不安や煩わしさを軽減できます。ただし、病院や官公庁など、正当な理由で非通知設定を使用している場合もあるので、完全に拒否するかどうかは慎重に判断したいところです。

実際、就活中の学生などは「企業からの電話が非通知の場合もある」という情報もありますね。状況に応じて設定を調整することが大切だと思います。

冷静な対応が何より大切

非通知電話のリスクについて調べてみましたが、過度に恐れる必要はないものの、適切な知識と対処法を身につけておくことが重要だということがわかりました。電話に出ただけでは直接的な被害に遭う可能性は低いですが、個人情報を話してしまうと深刻なリスクが生じる可能性があります。

基本的には非通知着信には出ない、もし出てしまった場合は個人情報を一切話さずに即座に切断する、これが最も効果的な対策です。また、キャリアの着信拒否サービスを活用することで、そもそも非通知電話を受けないようにすることも可能です。

万が一被害に遭ってしまった場合は、一人で抱え込まずに関連機関や専門家に相談することをおすすめします。詐欺手口は日々巧妙化しているので、最新の注意喚起情報も定期的にチェックしておきたいですね。

あくまで2025年7月時点の情報なので、最新の状況は各公式サイトでご確認ください。